风险缓解

风险缓解

内容标志:精神疾病、自杀倾向、提及性侵犯

由 2021 年徒步旅行辛迪加获奖者劳拉-潘科斯特撰写。

我在野外长大。我的父母是大提顿国家公园的护林员,在我 12 岁时,我们全家搬到了明尼苏达州北部,我妈妈开始在那里的野生动物保护区工作,我们在我爸爸长大的湖边度过了大量的时光。因为我父母的关系,我从小就爱上了户外活动,我的成长经历也让我有信心像现在这样独自一人在野外旅行。

我的精神疾病也来得很早:根据我的日记,11 岁时我第一次有了自杀的念头。在我十几岁的时候,我就告诉我的父母,我觉得我有严重的化学失衡,但最终我们把这归咎于荷尔蒙失调,因为我也有月经问题,后来被诊断为晚期子宫内膜异位症和早期子宫腺肌症。

认识

20 岁出头时,我第一次去看心理医生,诊断结果是重度抑郁障碍,我没有寻求或接受进一步的精神评估或药物治疗--当时我住在西部,我觉得只要把业余时间几乎每一秒都花在户外,就能缓解慢性病。事后看来,我认为自己在大多数周末都要花上 5 个多小时,一次徒步 30 多英里,这可能是躁狂症的结果,是一种在尘世和虚无之间徘徊的状态,为了让自己的心安静下来而把自己逼得筋疲力尽。我发现,当我感觉到自己精神亢奋时,背包旅行和徒步旅行就成了催化剂,即使我无法说出精神亢奋的原因。

这些游玩最终还是没能让我脚踏实地,在 2018 年目睹了亲人的离世后,我的大脑开始以制造虚假记忆的形式对我进行更严重的欺骗,首先被我身边的人发现。在几个月内,我的身体也开始出现问题,我多次因子宫内膜异位症相关问题进出急诊室,在衰退了两年半后再次出现。这促使我开始寻求在我居住的州无法获得的专业治疗,于是我申请并被梅奥诊所的慢性盆腔疼痛诊所接纳为病人。

行动

2020 年 1 月,我搬到了明尼苏达州的圣保罗,而我的抑郁症在那年 3 月下达了最初的大流行病留守令后开始变得更加严重。我清楚地记得,我盯着烤箱,不无讽刺地想,"也许西尔维亚-普拉斯的想法是对的"。我把这些困扰我的想法告诉了身边的人和我的治疗师。几周后,我接受了心理评估,尝试服用抗抑郁药物,以应对大流行病的恐怖,同时还要面对骨盆问题的另一次手术。当死亡包围着我们所有人时,我把注意力高度集中在死亡上,对于一个原本健康的 28 岁年轻人来说,我采取了极端的措施。我指定我的弟弟为委托人,创建了一份联系人名单,并概述了我最后的愿望。在这几个月里,我非常害怕进出医院,但我也深深地知道,在我的身体和精神都崩溃的时候,我需要寻求我所得到的照顾。

2020 年 5 月,我第一次住进了精神病院,诱因是我最近开始服用的抗抑郁药导致的狂躁症发作(不过,从明尼苏达州的冬天到春天的快速上升也可能是罪魁祸首)。结果,我被诊断为双相情感障碍 I 型,并伴有精神病特征。

接下来的几个月里,我一直生活在大流行病的阴影中,失去了工作,又做了一次子宫内膜异位症切除手术,还要努力适应新的药物治疗方案,这让我每天要睡 12 个小时以上,简直把我变成了一具空壳。

洞察力

为了让自己感觉更像我自己,我在夏天尝试调整药物剂量,但很快又陷入了几天的狂躁妄想和偏执中,为了不让我住院,医生又立即增加了药物剂量。在接下来的几个月里,我的医生对我的用药方案做了更多的调整,这些试验把我带到了黑暗的地方,声音、自杀念头、听觉和视觉幻觉频繁出现。

在这几个月里 ,我去户外玩耍,远足的次数也只比正常季节的平均值少一点,但一切都不对劲。我感觉自己不在自己的身体里。

我对任何事情都失去了热情,我一再空洞地告诉自己:"你曾经喜欢过这个,也许你现在仍然喜欢。慢性病并不是一个新鲜或可怕的概念,但我严重感受到了精神崩溃后的化学变化。我找到了一位新医生,但在 2021 年 4 月,我第二次因躁狂症发作住院,又是药物加上季节性触发因素,而且在此之前的几个月里,我还遭受了性侵犯,并因抑郁症并发症失去了一位家人。我再一次被大剂量的抗精神病药物拉回现实,并在一周内被送回了家。在这一年的康复过程中,我与医生合作,帮助我成功地重新调整了药物剂量(不再服用抗抑郁药,保留稳定情绪的锂,改用思瑞康来控制抗精神病药物)。几周内,我感觉比一年多前更踏实、更真实地回归自我。

含义

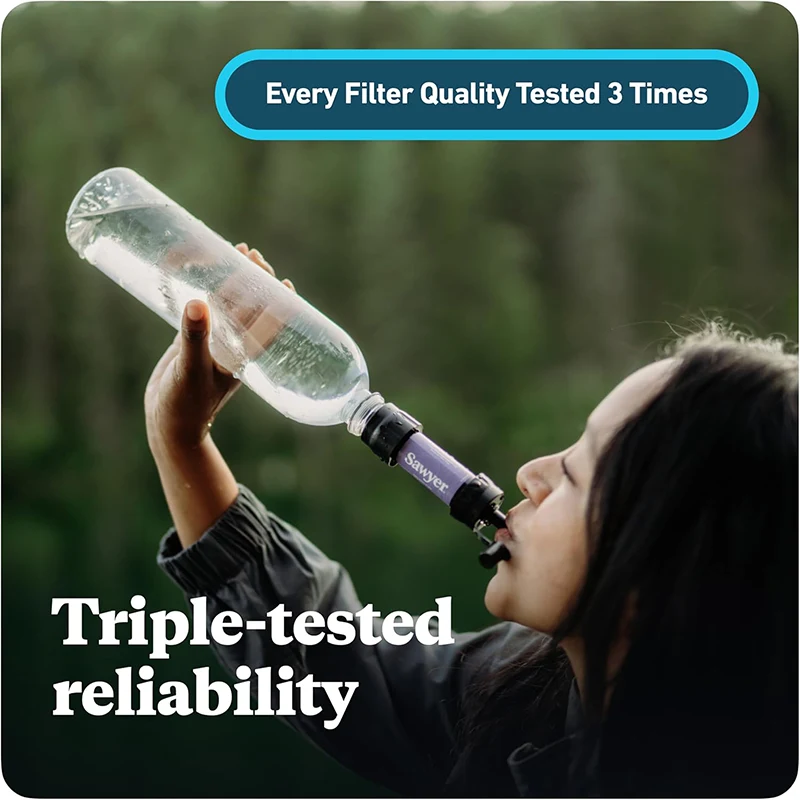

终于感觉稳定了,我迫不及待地开始了今年夏天的漫游。在索耶和其他品牌的支持下,我和我的北极熊伙伴查玛沿着明尼苏达州的苏必利尔徒步路径跋涉,并进入了科罗拉多州的威米努奇荒野,这些旅行凸显了一个我意想不到的惊喜:虽然我以前也喜欢过这些冒险活动和地方,并不断发现它们充满了魔力和奇迹,但这一季的情况明显要 好得多。 就像人们在接受视力矫正后第一次看清事物的故事一样,我发现我在接受药物治疗前的岁月是在一种薄纱般的朦胧中度过的,而现在我已经把它拉到了一边。从那时起,我就发现,在医生和治疗师的支持下,按照我的系统规律服药时,我所爱的经历也变得更加丰富。我能够坚定地相信自己的毅力,并在这些旅行中找到充分的立足点。树木、水域和山脉让我感觉更接近可爱、亲爱的朋友,我与娱乐的关系也从简单地在美丽的地方发现自己转变为挖掘那些无拘无束的快乐的神奇时刻。

恢复(进行中)

我经常听到人们谈论户外活动是一种 "自我保健",对人的心理健康有益。虽然我全心全意地赞同这些观点,但我觉得这个话题还缺少点什么。

自我保健是一种非常好的做法,也是一种特权,但我认为,关于如何区分心理健康和心理疾病的对话是缺乏的。对于双相情感障碍或精神分裂症等精神疾病,心理健康首先被视为对严重疾病的临床管理。躁郁症 I 是在一个人经历了至少一次躁狂发作后被诊断出来的,通常在此之前会有抑郁和/或低躁狂发作。这种疾病的 "精神病特征 "仅限于躁狂状态。如果没有适当的药物治疗和干预,并发症包括药物使用障碍、自杀意念和企图,以及对患者生活各个方面的巨大影响。杰米-洛(Jamie Lowe)在《心理 》一书中指出,锂对于糖尿病患者来说相当于胰岛素:"一旦有人解释说这是每个人体内的一种元素,我只是需要更多,迪克西杯里的三颗粉红色药丸似乎就没那么糟糕了"。疾病在我身体系统中的表现说明,一个人是多么容易重新陷入狂躁症和精神病,以及我需要多么密切地关注症状的任何变化。

在准备户外活动的过程中,我注意到最多的是,管理这种疾病变成了一件苦差事。只带必需品 "的标准定义发生了变化,因为我明白不能没有药物,哪怕一天也不行。现在,我必须为最坏的受伤情况或计划外的额外野外天数做好准备,除了常规的医药包、额外的食物和对附近水源的了解之外,还要准备大量额外的药物。药物对我的健康和安全至关重要。结合多年的正念练习,我不断地检查自己,以确保自己的精神状态足以独自在野外活动:"我上一次有[自杀]的念头是什么时候?"和 "这次旅行的目的是什么?"此外,我还必须考虑到最坏中的最坏--如果我被困住,药物用完了,会发生什么?在野外独自一人时,我如何才能瞥见或找到可以把握的现实,从而不被精神病所征服?如果我在多元宇宙中旅行,谁来喂我的狗呢?我会记得喂饱自己吗?虽然我知道在我狂躁症发作时,我的狗会变成一个精神形象,但我只能抓住我可能遇到的其他错觉。

坚持用药使我的思维更加清晰,更具批判性,这有助于对自己和我所追求的流浪进行诚实的风险评估。安全和风险缓解已经完全转变,因为我承认我的思想很容易将我带入危险之地。我预计我的药物治疗之旅也会随着时间和季节的变化而变化,就像所有的人际关系一样。在我患子宫内膜异位症的经历中,我经常说,一个人必须首先照顾好自己,这样才能关爱他人,在面对躁郁症及其症状时,我也融入了这种思想。

在过去的一年里,我继续在漫游中享受休息和放松。我学会了让自己融入空间,尊重身体和心灵每天的细微差别和裂痕,就像对待不断变化的天气一样,这一切都离不开 Thru-Hike Syndicate 和索耶公司旗下品牌的大力支持。

我很庆幸自己能够追求并获得精湛的医疗服务,我怎么强调都不为过的是,找到一位能够倾听你和你身体需求的医生非常重要,尤其是在患有慢性疾病的时候。正如 Esmé Weijun Wang 在《精神分裂症集》的结尾所说:"如果我必须带着滑溜的头脑生活,我也想知道如何拴住它"。

.png)